| 県立自然公園 石見畳ヶ浦 (島根県西部の風景) | Fukutomi design office |  |

|

|

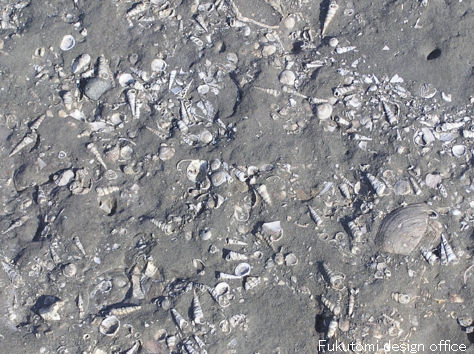

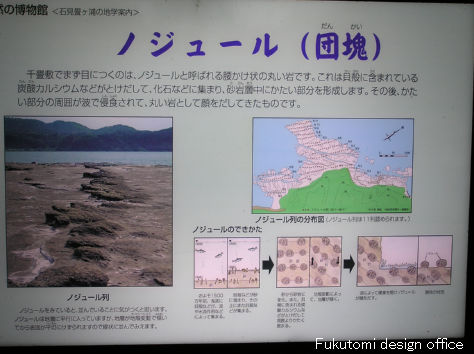

全容は、砂岩や礫岩(れきがん)などの岩盤が、波によって平らに削られた海食台(かいしょくだい)といわれる地形をしています。 この平坦域は、別名「千畳敷(せんじょうじき)」と呼ばれ、節理(せつり)によって一定間隔に亀裂が走り、畳を敷き詰めた様に見えることからその様に呼ばれています。広さは約49,000㎡あり、東京ドームより少し広く、海岸線へ向かっての広さが見られます。また、平坦地形にぽこぽこした椅子の様な丸い石が、一列になって並んでいる様子が見られます。ノジュール(団塊)といい、化石を含んだ堆積岩の変質と、波の浸食によってできたものです。浸食は、海水面の波の侵食ではなく、海水中で侵食された岩盤が明治頃の地震によって隆起したものだそうです。 注:2024.10.5公園名を浜田海岸県立自然公園に訂正しました。石見海浜公園は隣接する都市公園で、本自然公園と区別されていました。 |

石見畳ヶ浦の場合は、波の作用で海底の窪地に集められた貝殻から溶け出た炭酸カルシウムと、堆積層の鉱物から溶け出たケイ酸や炭酸塩などが、砂粒や泥の隙間に濃集沈殿し、長い年月をかけて変質して貝などの化石が見られる部分がより硬い堆積岩となった。 注:石見畳ヶ浦は、1932.3.25に国の文化財(天然記念物)に指定されていて、ノジュールや化石などを持ち帰る事はできません。 |

|||

| #F025-5 浜田海岸県立自然公園 駐車場 | #F025-6 浜田海岸県立自然公園 駐車場から海側撮影 |

|

|

| #F025-7~10 畳ヶ浦 ノジュール(団塊) | #F025-11,-12 ノジュール(団塊) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| #F025-13 節理 | #F025-14 節理 |

|

|

| #F025-15 馬の背 | #F025-16 馬の背 |

|

|

| #F025-17 きのこ岩 | #F025-18 きのこ岩 |

|

|

| #F025-19,-20 貝化石 | #F025-21,-22 化石 |

|

|

|

|

| #F025-5 石見畳ヶ浦 犬島(海食洞) | #F025-6 石見畳ヶ浦 猫島(海食崖) |

|

|

| #F025-23 | #F025-24 |

|

|

|

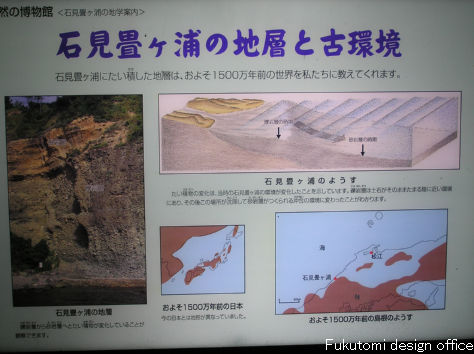

畳ヶ浦は別名を床の浦(とこのうら)とも呼ばれ、およそ四万九千平方メートルの海床(かいしょう)が広がり、高さ約二十五メートルの見事な礫岩(れきがん)、砂岩の海食崖(かいしょくがい)や、いくつもの断層が見られます。 海床は千畳敷といい、江戸時代(一八一七年)の文献にも景勝地として紹介されています。その後、明治五年(一八七二)二月六日の浜田地震で隆起し、現在のすがたになったといわれています。 千畳敷は約二千万年前に堆積した砂岩層で、多種類の貝や流木、鯨骨(げいこつ)などの化石が含まれています。また床面には数多くの腰かけ状の丸い石(団塊)が並んでいます。これは貝の遺がいが穴の内に溜まり、貝化石の石灰質分で砂つぶが固められ、侵食を受けても残ったものです。 畳ヶ浦は景観のすばらしさとともに、地質学など学術資料としても大変貴重なものです。 本文を利用する場合は、浜田市観光課の許可が必要です。 本ホームページは、浜田の観光案内を目的に掲載しています。 |

|

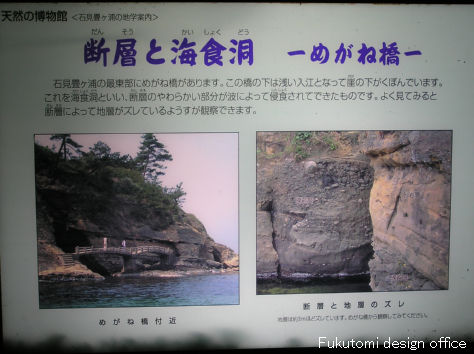

石見畳ヶ浦の最東部にめがね橋があります。この橋の下には浅い入り江となって崖の下がくぼんでいます。これを海食洞(かいしょくどう)といい、断層のやわらかい部分が波によって侵食されてできたものです。よく見てみると断層によって地層がズレているようすが観察できます。 |

|

化石は私たちに生物の進化と地層の時代、古環境を教えてくれます。石見畳ヶ浦の砂岩層で発見される貝化石は約40種ありますが、その大部分が南方系のものですから、およそ1500万年前には暖流の影響が強く、常夏のような気候(熱帯・亜熱帯気候)だったと考えられます。 |

|

|

|

1872(明治5)年3月14日夕方、浜田市を中心にマグニチュード7.1と推定される地震が発生し、死者1000人以上の大きな被害をもたらしました。この地震によって国分海岸(こくぶかいがん)一帯が隆起し、石見畳ヶ浦は現在の姿となりました。 |

|

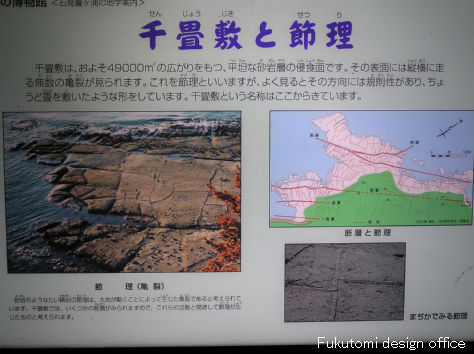

千畳敷は、およそ49,000㎡の広がりをもつ、平坦な砂岩層の侵食面です。その表面には縦横に走る無数の亀裂が見られます。これを節理(せつり)といいますが、よく見るとその方向には規則性があり、ちょうど畳(たたみ)を敷いたような形をしています。千畳敷という名称はここからきています。 砂岩のような堆積岩の節理は、大地が動くことによって生じた亀裂と考えられています。千畳敷では、幾つかの断層がみられますので、これらの活動と関連して節理が生じたものと考えられます。 |

|

千畳敷でまず目につくのは、ノジュールと呼ばれる腰かけ状の丸い岩です。これは貝殻に含まれている炭酸カルシウムなどがとけだして、化石などに集まり、砂岩層中にかたい部分を形成します。その後、かたい部分の周囲が波で侵食されて、丸い岩として顔をだしてきたものです。 ●およそ1500万年前の海底で貝殻が堆積 ●貝殻などは波の水流作用によって部分部分に集まる。 ●貝などから溶け出した炭酸カルシウムはその周囲をかたくする。 ●年代を経て、幾つもの層は下の層を押しかため、砂の層は砂岩に変化。炭酸カルシウムの溶け出した周囲はよりかたい砂岩に変化 ●地殻変動により、地層に傾きを生じる。 ●波の浸食により、やわらかい砂岩が削られ、かたい部分がのこり、 ノジュールを形成 |

|

馬の背は千畳敷中ほどにあります。周囲の砂岩層よりかたいために小高い丘として残りました。馬の背の地層は、断層によって山側の地層よりもせり上がり、海側に傾いています。 風雨によってやわらかい部分が削られ、かたい部分が残り、きのこの様な形になった岩です。 本文を利用する場合は、浜田市観光課の許可が必要です。 本ホームページは、浜田の観光案内を目的に掲載しています。 |

硬くなる理由は色々あるそうですが、石見畳ヶ浦の場合は、貝殻などが海水の流れの作用で海底に部分的に集まり、長い年月の間に貝殻から溶け出た炭酸カルシウムや鉱物から溶け出たケイ酸や炭酸塩などが、化石周りの砂岩を硬くしたのだそうです。よって波の侵食に弱い砂岩層の砂やれきが削られ、炭酸カルシウムを含んでコンクリート化した硬い砂岩がぽこぽこ残ったそうです。当然ノジュールの中には沢山の貝などの化石が見られます。 |

石見畳ヶ浦のノジュールは11列で構成されています。列は湾曲していますが部分的に直線的で、1列に並んで見えます。不思議なので調べてみました。「1500万年前の海底で、貝殻が部分的に集まった砂の地層と、含まない砂の地層が交互に堆積したそうです。海底の砂は海水の重みとその上にある砂の重みから圧力を受け砂岩になります。その後地殻変動で地層がずれ、水平だった層が傾き、垂直面が上に表れることになります。上の図の様に垂直面が90度近くずれてはいないと思いますが、ある程度の角度でずれれば垂直面は見えます。後は、波が貝から出た炭酸カルシウムを含まない弱い砂岩を平らに削り、今の1列に延びたノジュールになったということです。」 |

| 1 | 清水月山県立自然公園 | 安来市 | 清水寺,鷺の湯,月山 | 清水寺,鷺の湯温泉,富田城跡の月山3地区 |

| 2 | 鬼の舌震県立自然公園 | 奥出雲町 | 鬼の舌震 | 馬木川沿いの3Kmの渓谷,鬼の舌震周辺の山域 |

| 3 | 宍道湖北山県立自然公園東部地区 | 松江市 | 宍道湖北山東部 | 嵩山,枕木山,朝日山含む宍道湖東側地区 |

| 4 | 宍道湖北山県立自然公園西部地区 | 出雲市 | 宍道湖北山西部 | 一畑薬師,鰐淵寺,出雲北山の宍道湖西側3地区 |

| 5 | 立久恵峡県立自然公園 | 出雲市 | 神戸川上流の岩山を浸食して出来た2Kmの峡谷 | |

| 6 | 竜頭八重滝県立自然公園 | 雲南市 | 龍頭ヶ滝と周辺山域,八重滝と周辺山域 | |

| 7 | 江川水系県立自然公園 | 美郷町、邑南町 | 江川水系 | 江の川浜原ダム上流の山域,出羽川山岳地域 |

| 8 | 断魚渓・観音滝県立自然公園 | 江津市、邑南町 | 断魚渓と周辺山域,観音滝と周辺山域 | |

| 9 | 千丈渓県立自然公園 | 江津市、邑南町 | 日和川が岩肌を浸食して出来た5Kmに及ぶ渓谷 | |

| 10 | 浜田海岸県立自然公園 | 浜田市 | 浜田の海岸にある49,000㎡の平坦な海岸地形 | |

| 11 | 蟠竜湖県立自然公園 | 益田市 | 蟠竜湖 | 蟠竜湖を中心とした湖沼周辺の景観地 |

| 12 | 青野山県立自然公園 | 津和野町 | 青野山,城跡,地倉沼 | 青野山,津和野城跡,地倉沼の3地区 |