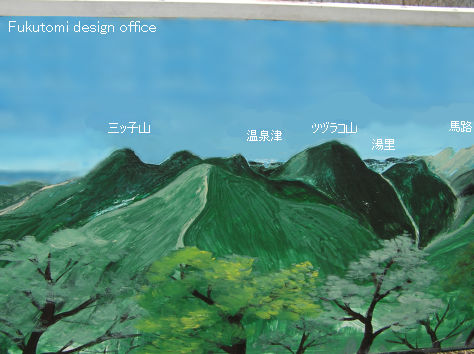

| 大江高山 (島根県中部の風景) | Fukutomi design office . |  |

|

|

| #F036−9,−10 撮影F7:2007/01/19 大代町から | #F036−11,−12 撮影F7:2007/01/19 大代町から |

|

|

|

|

| 大江高山は、二つの峰を尾根で結んだ馬の背の様な山で、両峰頂上は直線約910m離れて位置しています。写真手前が西峰で標高779mあり、右後が大江高山の最高峰で808.0mあります。 | 撮影者によりますと、県道大田桜江線(46号)を祖式町方向に進み、大代小学校手前で撮影した写真だそうです。※平成24年3月18日(日)大田市立大代小学校は生徒の減少で閉校になりました(/ヘ ̄;)グスン |

| #F036−3a 大江高山飯谷側登山道入口の看板 | 看板に書かれている内容 |

|

大江高山(おおえたかやま) 大江高山は大代町(おおしろちょう)の象徴であり、郷土の代名詞となっている。三瓶山群に次ぐ標高八百八米の高峰(こうほう)であり、三紀から四紀の火山群(二百万年前)といわれている。頂上に立って視界に広がる眺望は、絶景の一語に尽きる。正に崇高(すうこう)な一幅の絵である。 展望眼下に展(ひら)ける起伏(きふく)に富んだ山々や、日本海の水平線遠く浮かぶ島根半島、快晴の日などはその突端に白く蝋燭(ろうそく)の如き日御碕灯台 更には、隠岐の島影を望み得る事さえ出来る。 大代公民館(おおしろこうみんかん) 注:この説明文を利用される場合は、大代公民館の許可が必要です。 |

| #F036−3b 登山道入り口(飯谷側) 石鳥居 | #F036−6c 杉林 |

|

|

| #F036−6a,−6c 撮影C:2006/04/19 | #F036−6b,−6 撮影C:2006/04/19 |

|

|

|

|

| #F036−4a,−4c 登り | #F036−4b 登り |

|

|

|

|

| #F036−5 頂上 標高の標識とポスト | #F036−5b 頂上 |

|

|

| 頂上には標高808mの看板とポストと風景のみ。あと座ってはいけない椅子があるそうです。売店,自販機はありません。おむすびとお茶は必要と、撮影者は長々ヽ( ̄▽ ̄)ノ語っていました。 | 赤いテープはある間隔で木に巻き付けられ、登山道を表しているそうです。きつそうです。30度以上あるかもしれません。反対側に比較的なだらかな登山道があるそうですが、撮影者はこう配のきつい方をあえて登ったそうです。帰りの下りも大変で、「膝が笑う」を経験したそうです。 |

| #F036−2 頂上から見た周辺 上:? 下:出雲ドーム | #F036−3 頂上から見た周辺 上:馬路の高山 下:三瓶山 |

|

|

|

|

|

|

撮影者:Katsuhiko Fukutomi, M.Yokota

| #A022 コケイラン(ラン科>コケイラン属) | #A023 チゴユリ(ユリ科チゴユリ属) |

|

|

| #A025 トキワイカリソウ(メギ科>イカリソウ属) | #A025−1 トキワイカリソウ(メギ科>イカリソウ属) |

|

|

| #A030 ヒゴスミレ(スミレ科>スミレ属)※2007.03.17訂正 | #A030−1 エイザンスミレ(スミレ科>スミレ属) |

|

|

| #A029 スミレサイシン(スミレ科>スミレ属) | #A029−1 スミレサイシン(スミレ科>スミレ属) |

|

|

| #A026 ミヤマカタバミ(カタバミ科>カタバミ属) | #A031 イズモコバイモ(ユリ科>バイモ属)※2007.03.17訂正 |

|

|

| #A013 ミヤコアオイ(ウマノスズクサ科>カンアオイ属) | カンアオイ |

|

寒葵(カンアオイ)は地方ごとに分類され、呼び名が違います。またミヤコアオイとか、ミヤコカンアオイとか寒(カン)を入れたり入れなかったり2つの名で呼ばれています。寒葵と呼ばれている理由は寒い冬でも枯れずに青いことからカンアオイと呼ばれています。 大江高山に自生(じせい)するカンアオイの種類を調べてみました。 中国地方中東部:都葵(ミヤコアオイ)<ネット調べ> 中国西部〜九州,四国:サンヨウアオイ,タイリンアオイ<ネット調べ> その他:二葉葵(フタバアオイ),薄葉細辛(ウスバサイシン),乱葉葵(ランヨウアオイ)<図鑑調べ> |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| ★上の写真は、2005.04月に大江高山を登山された、横田さんによって撮影されたものです。 | 羽化したばかりなのでしょうか、全体に黄色く見えます。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

トラ模様のキアゲハ似の中型チョウです。模様から♂♀の判断は難しく、毛深いのが♂です。本種は山地の地形や気候など、ある条件がそろった場所だけに生息します。成虫はカタクリ,スミレ,サクラなどの花に集まり吸蜜します。成虫の期間は短く14日前後の命で、大江高山では毎年4月10日前後に♂が飛び始め、週遅れで♀が羽化し、5月始めには見れなくなります。 ギフチョウの成虫からは想像できない姿ですが、ミヤコアオイの葉の裏に付いていた、ギフチョウの幼虫です。若齢幼虫は孵化後しばらく集団で生活します。写真の様に並んで葉を食べている姿がよく確認されます。幼虫期は35〜55日で、4回脱皮して終齢幼虫になります。終齢幼虫は落ち葉の裏に移動して、最後にもう一度脱皮して蛹になります。大江高山では5月末から6月にかけて蛹になり、翌年の春までそのままの形で越冬します。蛹の形で10ヶ月も動かないわけですから、アリやクモに襲われ生き残る蛹は少ないそうです。 |

| #C082 コジャノメ(ジャノメチョウ亜科) | #C022−3 ダイミョウセセリ(セセリチョウ科) |

|

|

| #H040 クロオオアリ働きアリ(アリ科) | #H064 ニシムネアカオオアリ(アリ科>ヤマアリ亜科) |

|

|

| #H009−3 クロムネハバチ(ハバチ科) | #S052 ベニキジラミ(キジラミ科) |

|

|

| #K090 アカガネサルハムシ(ハムシ科) | #K139 イカリヒメジンガサハムシ(ハムシ科) |

|

|

| #K068 ヒトオビアラゲカミキリ(カミキリムシ科) | #K108 コメツキムシの一種(コメツキムシ科) |

|

|

| #K140 シロテンハナムグリ(コガネムシ科) | #K091 センチコガネ(コガネムシ科) |

|

|

| #T007−4 ハラビロトンボ♂(トンボ科) | #Q040 ザトウムシ(クモ綱>ザトウムシ目) |

|

|

島根県大田市へのアクセス 島根県大田市へのアクセス 宿泊・温泉 宿泊・温泉 食事・お土産 食事・お土産 |

大きな地図で見る |

交通案内 交通案内○1.JR大田市駅そば、大田バスセンターから大森・大家線 ○2.車でJR大田市駅から県道大田桜江線を川本方面へ。約30分 注1.下の地図は、県ホームページ「大江高山自然観察路」の位置図をトレースし、説明文を地図に直接青字で書き込んだものです。 注2.情報としまして、両登山道入り口近くに駐車場が出来ているようです。県の情報は古いのかもしれません。※2014.01.22追記<(_ _)>ペコ |

|

|

|