| 津和野 (島根県西部の風景) | Fukutomi design office |  |

|

|

※地域によっては、キャラブキとして食されていますが、津和野ではこれを食さないため、お土産として販売されていません。 |

||||

撮影S10:2009.06.20

| #F120,-1 町営駐車場 | #F120-2,-3 駐車場横の展示用SL(D51194) |

|

|

|

|

| 駅横の町営駐車場は、一般乗用車は朝か夜まで500円です。その夜から次の朝までは、また500円かかるそうです。 | SLが運行していない日は、この駐車場にある展示用SLで我慢です。 |

| #F120-4,-5 津和野駅 | #F120-6,-7 津和野駅前 |

|

|

|

|

| 津和野駅正面左に観光案内所があります。そこで案内パンフレットなど貰えます。 | この道を真直ぐ行き、右に道なりに行くと鯉が見られます。 |

撮影S10:2009.06.20

| #F120-8,-9 鯉の米屋 | #F120-10,-11 米屋さんの中庭の鯉 |

|

|

|

|

| 「鯉の米屋」という看板がありました。本当は米屋・吉永というようです。鯉を撮影するため店内へ入りました。 | 店内にお邪魔して、中庭に入ると鯉が群れていました。 ギョギョッ ( ̄◇ ̄;)半端なく群れ群れ |

| #F120-12,-13 うずめめし | #F120-14,-15 殿町通り |

|

|

|

|

こちらの通りではないようですね。それにしても「うずめめし」っていう看板をよく見ます。こちらの名物のようです。だれか「うずめめし」の写真を送ってくれるような、親切な人はいないでしょうかね。 Google画像検索 Google画像検索 |

綺麗な御姉さんがいるので、メインストリートはこちらの通りのようです。 |

| #F120-16,-18,-20,-22 殿町通り | #F120-17,-19,-21,-23 殿町通り |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 津和野といったらツワブキですね。ツワブキが沢山野に生えていたことから、ツワブキの野、津和野になったそうです。 | 今日は大変蒸し暑い日、郷愁の味を誘うラムネの文字があったので、酒屋さんの店先で一休みです。この飲み物、カラリンとした発した音が、清涼感を演出します。 |

|

|

|

|

| 造り酒屋さんが並んでいました。3軒連なっていたように思います。 | 竹で柵がしてあります。「犬やらい」です。このへんが山陰の小京都と呼ばれる由縁でしょうか? |

| #F120-49 店名は不明 | #F120-49b お土産和菓子(鴎外,笑小巻,鯉の里) |

|

|

| #F120-47,-48 竹風軒 | #J003,-1 津和野銘菓 源氏巻 |

|

|

|

|

| 左の紙人形は竹風軒で源氏巻を買ったとき頂いたもので、右はホタルツアーに参加して津和野観光協会から頂いたものです。 | 長方形(52×145mm,厚み約15mm)で、こしあんを薄めのしっとりしたカステラで平たく左右に巻いた、伝統あるお菓子です。ホームページ管理人の判断では、ドラ焼の味に似ていると思います。 ■銘菓物語(包装紙裏面に書かれている文面) 江戸・元禄時代の話で、当時の津和野藩主、亀井茲親が勅使(ちょくし)接待役を命ぜられ、吉良上野介(きらこうずけのすけ)に教示を依頼したそうです。有名な赤穂の浅野内匠守(あさのたくみのかみ)と同じ様に、数々の非礼を受けたそうです。それを知った国家老(くにがろう)多胡外記が、吉良家に竹皮包みの源氏巻と小判が入った進物を送り、ことなきを得た言い伝えがあるそうです。このお菓子は津和野を救った、縁起が良いものとされているとありました。 |

撮影S10:2009.06.20

| #F120-43,-45 津和野カトリック教会 | #F120-44,-46 津和野カトリック教会 |

|

|

|

|

| 説明板の内容 この聖堂は神のより大いなる栄光を乙女峠三十六人の殉教者の遺徳をしのびたたえるため一九三一年建てられまして、長崎・西坂の日本二十六聖人殉教者の保護のもとにおります。 建築様式は新ゴチックにして、正面レリーフ(紋)はフランシスコ・ザビエルの属していた修道会が、十六世紀より使っている紋をかたどったものです。 堂内の中央祭壇は二十世紀のはじめにつくられた、大浦天主堂のものとおなじ様式です。そして周囲の絵は、西暦紀元はじめにキリストのエルサレムにおける受難の時の十字架の道行の十四留(場)が描かれています。 |

左の続き 乙女峠の三十六人の殉教者に對(たい)する信心は、ビリオン神父によってはじまり、次に岡崎祐次郎神父(ネーベル)が二十五有年熱心に力を盡(つく)され、乙女峠記念堂を建てました。 この場所は明治のはじめ建てられた、旧藩時代の町年寄堀家の邸であって、殿町の通りに向っている格子窓は茶室の一部でした、現在まで庭園の池のほとりには西郷従道卿・乃木希典大将の手植えの記念樹が育っております。 |

撮影S10:2009.06.20

| #F120-30,-33 花菖蒲(はなしょうぶ) | #F120-31,-32,-34 花菖蒲(はなしょうぶ) |

|

|

|

|

|

|

| 花のことは分かりませんが、6月遅くまで咲いているということは、花菖蒲だと思います。いずれアヤメかカキツバタといいますが、ハナショウブも仲間に入れたいほど似ています。 | |

| #F120-35,-37,-39,-41 鯉 | #F120-36,-38,-40,-42 鯉 |

|

|

|

|

|

|

|

|

撮影S10:2009.06.20

| #F120-56,-27,-24,-28 津和野川 | #F120-57,-25,-26,-29 津和野川 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鷺舞(さぎまい)はシラサギがモデルのようですが、津和野川にいたのはアオサギでした。近くで見ると結構大きな鳥です。 |

SLの汽笛で飛んで行ってしまいました。餌となる魚は豊富そうです。川には大きな鯉も沢山泳いでいました。豊富なのは、鯉への餌さやりとか、街中の水路から餌が流れて来るからかも知れませんね? |

撮影S10:2009.06.20

| #F120-50,-52,-54 SLやまぐち号(C571) | #F120-51,-53,-55 SLやまぐち号(C571) |

|

|

|

|

|

|

| 真ん中の写真がSL(C57、別名:貴婦人)が引っ張る客車です。上のSLはすれ違い後に真ん中の客車と連結されました。下の写真がバックしながら連結しているところです。汽笛はそばで聞くと迫力ありますね。 | う~ん、電柱じゃまです。 |

|

|

太鼓谷稲成神社

撮影S10:2009.06.20

| #F120-60,-62 太鼓谷稲成神社 | #F120-61,-63 1000本鳥居が並ぶ表参道 |

|

|

|

|

| #F120-64,-65 太鼓谷稲成神社 本殿 | #F120-66,-67 茅輪くぐり |

|

|

|

|

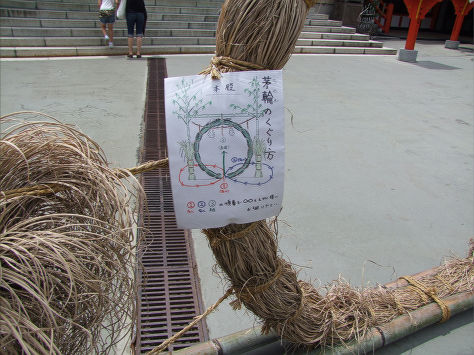

| 約1000本の鳥居をくぐって長い参道を登り続けると、絢爛な大きな稲荷神社がありました。こちらは太鼓谷稲成神社(たいこだにいなりじんじゃ)と呼ばれる、日本五大稲荷神社の一つだそうです。商売繁盛、開運厄除の神が祀られているそうです。 | 茅輪のくぐり方が記されていましたので、私もくぐって見ました。最初に茅輪をくぐって左に廻り、再度くぐって右廻りし、最後にもう一度くぐって真直ぐ進んで、本殿で拝むようです。 ■茅輪(ちのわ):陰暦6月晦日に神に祈願してけがれを清め、災厄を除き去る神事に使われるもので、チガヤまたはワラを束ねて巻いた輪のこと。輪をくぐると病や災いを祓うといわれている。火の輪,鍾馗の輪と呼ばれることもある。 ■チガヤ:イネ科の多年草。根茎は漢方の利尿薬や止血薬。 |

撮影S10:2009.06.20

| #F120-74,-76,-78 弥栄神社(やさかじんじゃ) | #F120-75,-77,-79 弥栄神社﨔(けやき) |

|

|

|

|

|

|

| 上:鳥居, 中:拝殿, 下:奥が本殿,手前が拝殿 | 津和野町指定文化財 天然記念物 弥栄神社﨔(けやき) |